GMTK

艾尔登法环战斗拆解¶

魂系列战斗系统归纳¶

特点:

- 简化动作的操作难度

- 具体设计:没有大量的轻重攻击组合技和连招技能

- 目的:降低操作的学习成本,战斗方式更清晰直接

- 没有取消后摇机制,动作僵直较大

- 具体设计:攻击,翻滚后摇无法取消

- 目的:提高玩家的操作成本,让玩家谨慎考虑每次攻击

- 动作需要消耗精力

- 具体设计:攻击精力消耗>翻滚精力消耗

- 目的:让玩家在战斗的同时进行管理资源

- 敌人空窗期短:

- 具体设计:敌人只会在特定攻击后产生空窗期

- 目的:增加玩家的被动反应频率,不鼓励贪刀

因此,魂系列的战斗系统是主动反应频率低(提升单次攻击的重要性,而非连击的爽快),而被动反应频率高(大量的闪避,时刻关注战局)的游戏;游戏通过空间精度(也就是要求玩家精确打击到,而没有吸附辅助)来增加主动反应行为的深度

操作精度 = 指令复杂度✖空间精度✖时间精度

- 指令复杂度:更偏向于组合键,连招派生;一般适用于高主动反应频率,act成分高的游戏

- 空间精度:玩家对于距离的把控,一般通过攻击吸附,方向修正,攻击范围,位移能力来调整游戏空间精度;高主动反应频率一般与低空间精度搭配,使游戏专注于连招,组合技;低主动反应频率一般搭配高空间精度,从而增加操作要求

- 时间精度:指判定帧的精确程度,判定帧时间越短,短判定帧的操作越多,时间精度越高

魂系列中:指令复杂度低,空间精度中等(有方向修正,但没有攻击吸附,需要距离精度),时间精度中等(翻滚时间精度低,弹反时间精度高)

拓展:一般来说一款游戏

- 主动反应频率低 => 被动反应频率高,指令复杂度低,空间精度高

- 主动反应频率高 => 被动反应频率低,指令复杂度高,空间精度低

- 时间精度没有特别倾向

玩家精通维度:包含两种

- 策略与判断:通过观察战场和敌人获得提升

- 技巧和熟练度:通过反复战斗练习提升

魂系列战斗的核心乐趣:通过观察战场和敌人,并利用自己战斗的技巧和熟练度进行闪避和攻击;

符合精通循环(玩家可以通过正反馈得到较大的成长感和成就感);没有难度选择,所以玩家们的体验反馈近似

战斗系统框图¶

从玩家行为,战中资源,敌人状态三个维度拆解

失衡系统拆解¶

- 从战斗系统框图中可以看到,轻攻击与失衡系统进行了剥离;

- 轻攻击的打法主要围绕叠buff/debuff来输出,同时为了增加轻攻击玩法的自由度,允许战灰在赐福处无消耗更换

- 轻攻击打法起手速度快,攻击速度快,但是单次伤害低,并且战斗过程中没法触发处决给玩家缓冲,战斗压力更大

- 重攻击与失衡系统则为强绑定

- 重攻击起手速度慢,攻击速度慢,但是单次伤害高,并且触发处决后玩家有缓冲时间,战斗压力较小

- 法环中的失衡是不显示出来的,但可以进行大致的估算,一般都在5次以下

战技系统拆解¶

法环中的战技分为四类

- 攻击

- 打伤害:鲜血斩击,冻霜踏地

- 打失衡:居合

- 位移

- 小距离闪避:碎步

- 大距离闪避:猎犬步伐

- 辅助

- buff:黄金书立誓

- 附魔:切腹

- 诱敌

- 隐身

- 防御

- 防守反击

- 防守强化

存在问题:战技相对于普通的轻重攻击来说,效果更强(包括伤害更高,造成失衡更快,更灵活等等);因此玩家更愿意通过重复使用战技而非通过传统的攻防闪体系进行战斗,战斗系统内部体验割裂,丧失了轻重攻击战斗的乐趣

优化方向1:调整数值,解决重复释放战技问题

- 通过对伤害或者效果的数值进行削弱,让玩家不能再无脑使用太过强力的战技

- 但是不能削弱到不如轻重攻击,否则失去了战技的意义

优化方向2:解决攻防闪系统被取代问题

- 功能定位上,战技和攻防闪存在一定功能重叠

- 资源消耗上,战技和攻防闪都需要消耗精力,战技需要再消耗一些专注

- 使用条件上,都没有什么条件,按键就触发,没有需要组合才能释放

- 资源恢复上,精力都是自动较快恢复,专注需要蓝瓶

从上述角度去思考解决方案:

- 从资源消耗上,可以拉高整体资源消耗度,按照百分比消耗专注来控制一个满专注条能够释放战技的次数

- 但不能实质性解决问题,玩家可以携带更多蓝瓶来克服这个修改后的机制

- 从使用条件上,可以将攻击型战技变为轻重攻击的派生组合技能(参考血源武器变形系统)

- 优点:

- 将战技和攻防闪体系组合在了一起,不会割裂

- 变相降低了战技的使用频率

- 符合战技的高风险高收益设定

- 缺点:

- 可能存在战技和轻重击不匹配问题

- 动画需要重做(前摇等),工程量大

- 增加了一定的指令复杂度,不符合原本战斗系统设定

- 从资源恢复上,战技与专注解绑,设置一个新的战技资源消耗点数,攻防闪能够增加战技点数(风险越大的操作,如弹反可以积攒更多战技点),释放战技需要消耗战技点树(参考FF7RE的ATB,MH的狩猎槽)

- 优点:

- 通过战技点数间接将攻防闪和战技体系结合

- 只能通过近距离战斗来积攒战技点,鼓励玩家近距离战斗,观察战场和敌人

- 注意:FF7RE的ATB可以自动恢复,但此处不能让战技点自动恢复,因为法环是低主动反应频率游戏,如果自动恢复可能导致玩家主动规避战斗来获取恢复;FF7是高主动反应频率游戏,自动恢复并不影响战斗体验

骨灰系统拆解¶

存在问题:骨灰可以吸引敌人仇恨,同时通过升级可以获得较强的血量和攻击数值,严重破坏原本攻防闪的战斗体验;

注意:如果不用骨灰,战斗会过于困难,因为法环的战斗本身就基于骨灰的原因有所提升

召唤兽可分为三种类型:

- 战场支援型:一般为高数值输出,但是存在时间短

- 核心系统型:一般负责游戏的核心体验部分,如移动(探索功能上),战斗(战斗功能上),存在时间长,随时可以召唤(比如坐骑)

- 主控单位型:一般作为核心的操作单位,而弱化持有该召唤兽的角色的能力

根据上述三种召唤兽类型,可对应三种方案:

- 作为战场支援型:

- 1.削弱骨灰存在时间,保留吸引丑哼的T位功能

- 2.取消骨灰吸引仇恨的能力

- 作为核心系统型:(让骨灰成为一个演出形式,实际上增强原来战斗体系的数值)

- 1.将骨灰纳入基础战斗循环:装备骨灰后,对玩家的技能攻击等进行提升,或者派生出新技能

- 2.作为连招的派生技能

- 作为主控单位型:

- 将角色能力弱化,而骨灰作为其主要战斗手段,并且不同骨灰存在时间不同,释放条件不同(参考鬼泣5V)

敌人设计问题¶

存在问题:由于骨灰战技等强大的机制,游戏Boss的难度也对应有所提升,具体表现在:

- 更多快慢刀,神经刀,延迟刀等(难度提升不可避免的手段)

- 敌人连段更长,留给玩家的空窗期更短,位移更多(对应战技系统的问题,可通过解决战技系统的问题来解决)

- 瞬间仇恨转移,对玩家攻击吸附,aoe范围更大(对应骨灰系统的问题,可通过解决骨灰系统的问题来解决)

GMTK|优秀的战斗系统从何而来?¶

攻击¶

- 攻击阶段:分为前摇,判定,后摇三个阶段

- 前摇/后摇短的一般都是轻攻击,更加灵活,不容易被打断,但单次伤害低

- 相反,前摇/后摇短的一般都是重攻击,不灵活但伤害高,不容易被打断

- 攻击取消:通过允许其他指令输入来打断当前动作

- 高主动攻击频率的游戏,如贝姐,鬼泣等,都允许攻击取消,从而达到更加行云流水的战斗体验

- 低主动攻击频率的游戏,如魂系列等,不允许攻击取消,从而让玩家对于战斗的每一个操作更加谨慎

- 是否允许攻击取消并不代表游戏难度的高低,允许攻击取消的游戏也会同时在其他方面增加游戏难度,比如贝姐在处决时仍有可能受到敌人伤害

- 攻击范围:一般取决于攻击时的自动吸附辅助

- 高主动攻击频率的游戏,一般都会有自动吸附辅助;

- 而低主动攻击频率的游戏,往往没有,需要玩家通过学习掌握距离的把控,让玩家在战斗时思考自己站位的问题

- 连招:通过不同的按键组合,包括前后的按键组合以及不同按键的同时组合,来实现一个战斗系统中多种战斗选择

- 不同招式可以通过攻击取消,攻击吸附,按键节奏等有所区别,但这种区别是不易察觉的,需要高手去精通的

- 复杂的连招表需要玩家去记忆,提高了一定的门槛

- 相比之下,刺客信条等的战斗属于偏休闲的风格,门槛更低,不需要很多的连招,只需要连续的点击就可以完成连招,这就更加侧重于对于战场观察和敌人观察的能力

防御¶

- 弹反:一个高风险高收益的操作,反弹敌人攻击后,给予玩家一个造成高伤害的机会

- 弹反不能太容易,反例就是刺客信条初代的弹反机制,玩家更愿意站着原地不动等待敌人进攻,然后弹反敌人

- 提高弹反的难度:

- 判定的时机更短,更难操作

- 给予弹反失败后更高的风险:如林克完美闪避失败后无法取消后摇,极其容易被boss重击

- 限制弹反的次数,让玩家在弹反前需要考虑是否值得

- 将弹反和基本战斗技能结合:弹反后给予玩家更多空间操作,如战神弹反后敌人眩晕,贝姐弹反后进入魔女时刻

- 提醒玩家不能忘记防御:如果玩家攻击太过强大,会导致防御在战斗中消失

- 增加体力条限制玩家进攻次数,防止无脑进攻

- 玩家面对更多的敌人,让玩家在进攻时容易被偷袭,来提醒玩家需要躲避

- 降低敌人被攻击的僵直时间,让敌人有机会还手

- 敌人不会产生僵直,转而通过韧性来给玩家大量输出的机会

敌人设计¶

- 便于玩家区分敌人的种类:近战,远程

- 让玩家更好的对战场局势做出判断

- 不应该设计只有一种方法才能被消灭的玩家

- 减少了玩家战斗的可选项

- 需要设计具有特色的敌人,如战神中重击无法被弹反的敌人,迫使玩家的战斗策略做出变化,不能局限于一个强力打法

- 有条件可以设计能够适应玩家操作的敌人,如玩家反复使用同一个打法时,敌人能够反制该打法

分数系统¶

- 能够区分出追求战斗通关的玩家还是追求更多连招技能,完美通关的高阶战斗玩家

- 给玩家提供了更多的,非强制性的挑战

打击感¶

攻击角色击中敌人的瞬间,游戏给玩家的反馈所形成的体验

怎么增加打击感¶

反馈1:受击动作¶

- 与技能匹配(方向,力量)

- 在受击时播放动画

- 较大的事物在受击时不应做出受击动作,如何反馈?

- 局部位置的变形效果

反馈2:特效¶

- 给击中这件事情给予玩家提示

- 几种特效:

- 爆点:拳脚攻击,钝器攻击

- 飙血:冷兵器攻击

反馈3:顿帧¶

- 用于模拟击打时的阻滞感

- 从武器考虑:

- 钝器:顿帧更长,阻滞感强;利器:顿帧更短,阻滞感小

- 从敌方材质考虑:

- 厚重铠甲:顿帧更长,阻滞感强;基本没铠甲:顿帧更短,阻滞感小

- 顿帧实现方法:

- 全局法:整个游戏运算都变慢

- 局部法:只有击打方和地方停顿

- IK(反向动力学):战神为例,斧子击中敌人会在敌人身上卡住,奎爷手臂继续前移

- 顿帧+抖动:顿帧时触发角色轻微的前后抖动

- 对于动作节奏较快的游戏,顿帧可能影响操作流畅度

- 鬼泣5中,只有挑飞有关的连击技能才会有停顿;结束时慢动作收尾

反馈4:音效¶

- 合适,合时

- 轻重攻击区别

- 与材质匹配

反馈5:震动¶

反馈6:被击方闪红/白¶

反馈7:镜头抖动,运动模糊¶

反馈8:数值反馈¶

- 除了单纯的数值,可以通过动画效果和图标样式来展示攻击类型信息,甚至受击部位的信息等

为什么这么做能增加打击感,什么打击感是好的?¶

命中¶

- 需要在命中的瞬间及时产生反馈

信息¶

- 影响因素:(为什么使用上面这些反馈)

- 命中部位

- 攻击力道

- 自带属性

- 施加的冲击力

- 受到的阻滞力

- 攻击方向

- 效果好坏

- 受击反应

- 击中材质

- 武器形态

- 不能同时采用多种反馈,容易产生信息过载;

- 一般用一种方法传递多种信息,集中凸显特定信息,产生强弱区分

- 是否命中一般在最高位置

强度¶

- 强度核心在于对比;轻重攻击产生不同的打击感

- 任天堂明星大乱斗:击打护盾的反馈与真正受击的反馈不同

- 强度反馈不能过低,前提是保证整体强度

GMTK|蔚蓝的手感为何迷人?¶

运动曲线¶

运动曲线分为三个阶段:加速,保持最高速移动,减速

- 加速:

- 加速曲线长:角色启动会笨重

- 加速曲线短:僵硬,机械感

- 减速:

- 减速曲线长:角色类似滑冰,停止位置飘忽不定,难以控制落点

- 减速曲线短:僵硬,机械感

蔚蓝运动曲线:

- 6帧时间加速,3帧时间减速,加速减速都偏短

- 同时保证了能让玩家感受到加速和减速过程,但又不会让玩家难以控制角色的运动;

- 在最大速度上相比其他平台跳跃游戏移动偏慢,处于让玩家不会觉得太慢,但又能够给玩家足够的操作和观察时间

个人思考:为什么马里奥的加速和减速曲线比较长,让玩家有一种滑冰的感觉?

- 传统横板的马里奥除了跳跃,没有其他特殊能力和技能,因此游玩马里奥的主要挑战是掌握和熟练运用马里奥的跳跃系统来应对各种障碍,已经将这种滑冰感融入了游戏设计,作为一个玩法,如通过助跑增加跳跃的距离

- 长的减速曲线,在玩家熟练掌握了以后,可以达到快速,流畅的闯关体验;但对新手来讲,存在挑战

跳跃曲线¶

跳跃曲线主要分为:上升,最大高度(按照角色高度作为单位计算),悬浮时间,下降

- 上升,下降时间长,最大高度高:手感更偏灵活,飘忽

- 上升,下降时间短,最大高度矮:手感更偏笨重,沉重

蔚蓝的跳跃曲线:

- 更偏短促,整个跳跃在36帧内完成

- 上升,下降时间偏短,悬浮时间偏长,给予玩家在空中更多的操作时间

- 跳跃高度是三个自己,偏矮

跳跃手感的细节:

- 在空中转向没有延迟

- 在空中如果松开方向,横向速度迅速变为0,便于玩家控制落点

- 蔚蓝的镜头不会大幅移动,对于一个谜题会将整个谜题囊括在镜头中,使得画面只有玩家在移动,便于玩家观察和操作

特殊能力:攀爬&冲刺¶

攀爬:

- 像牢牢粘在墙上,在没有输入的情况下不会下滑太多,在有输入的情况下也不会移动太快,飘忽不定

- 不对玩家公开的体力条,根据在墙上的时间以及操作控制体力条下降的速度(依次是不动<移动<跳跃)

冲刺:

- 在输入方向冲刺后,前0.15s没法控制方向

- 0.15s以后可以接收输入方向,玩家可以及时停止随后的惯性移动方向

通过上述能力,蔚蓝成为一个资源管理型的平台跳跃;在一个关卡中,玩家通过管理冲刺,跳跃,攀爬体力来抉择,在哪里使用这些能力,得到通过当前关卡的方法;一关可能存在多种解法

动画&音效¶

- 角色起跳时会变形,增加灵动感

- 落地时脚下产生灰尘

- 冲刺时有顿帧和轻微角色抖动,增加力量感

- 冲刺动画有拖影,给玩家方向感

- 增加游戏美感,给予玩家反馈

难度控制¶

蔚蓝的难度可以由玩家控制:

- 如果只是追求通关,关卡的难度则普通;

- 而如果玩家追求草莓,甚至B面,那么难度就会上升

- 没有传统的难度选择,但是又能够面向不同水平和目标的玩家

对于非精英玩家,游戏机制上有部分细节设计:

- 角色离开平台的前3帧仍旧能够触发跳跃,而不会掉落

- 向平台边缘冲刺并不会撞到平台边缘,反而会帮助你越过边缘到达平台上

- 部分陷阱贴图高度要高于实际碰撞器的高度,即使看上去碰到了也不会判断死亡

- 带有运动惯性的平台,如果玩家要在最后位置借助惯性起跳,及时晚按了几帧,角色仍然会带惯性飞出

- 蹬墙条能够重置攀爬的体力条

- 当你快落地前几帧有跳跃输入,会在落地后执行跳跃,而不是忽略掉这个输入(能够给予玩家期望的反馈,判定不要太苛刻)

对于精英玩家,蔚蓝也有一些高阶的操作可以学习和运用

手感&关卡调整¶

对于手感调整的技巧:及时玩家在空旷没有关卡的地方操作角色,也会觉得很有趣,很舒服

对于关卡,人物能力设计调整:

- 先确定好角色的能力,设计关卡,然后不断测试调整数值

- 人物数值的改变势必要涉及到关卡的改变,敢于放弃之前做过的关卡,重新设计

总结¶

平台游戏设计要点:

- 角色的曲线

- 设计特殊能力增加探索方式

- 在画面和音效上给予玩家反馈

- 在精度上保持宽容

- 提供高阶的玩法和技巧

- 多测试,敢于改变

设计PVE游戏与设计PVP游戏的差别¶

- 并不是PVP中的敌方玩家替换为AI就变成了PVE游戏,反之亦然

- PVP与PVE的核心设计差异在于:PVP游戏需要同时考虑两边的游戏体验,而PVE只需要关注于玩家的体验即可

- 从玩家游戏过程中“决策”的角度来看,PVP与PVE的差别在于:

- PVE游戏中玩家可以大范围的剥夺敌人的决策能力,如控制技能在控制敌人数量,控制敌人时长,控制敌人的范围这三个角度上,如果是PVE游戏中,可以三个条件都很强,但是PVP游戏中以上三个条件必须有1~2个被削弱来保证游戏平衡

- PVE游戏中Counter,博弈手段可以很简单,如PVE游戏中,可以通过技能直接打断AI的大招,而PVP游戏中如果只有一层博弈,不给双方提供反制手段,则会失去平衡

- PVE游戏中玩家可以不掩饰自己的动机和套路,而PVP游戏中需要给玩家给予对方出其不意的可能性

通过TMV理论拆解游戏¶

MDA理论:机制(规则),动态(玩法,规则的使用情景),美学(体验)

- 例:俄罗斯方块:

- 机制:一次消除多行可以获得额外积分

- 动态:攒很多行,等一个长条竖着放来一次性消除多行

- 美学:紧张刺激感,在危险的边缘试探

GMT理论:目标(目的),手段(思路),工具(机制,规则)

- 具体文章:游戏设计必备逻辑思路:玩家、体验、设计三种不同目标和GMT理论 - 知乎 (zhihu.com)

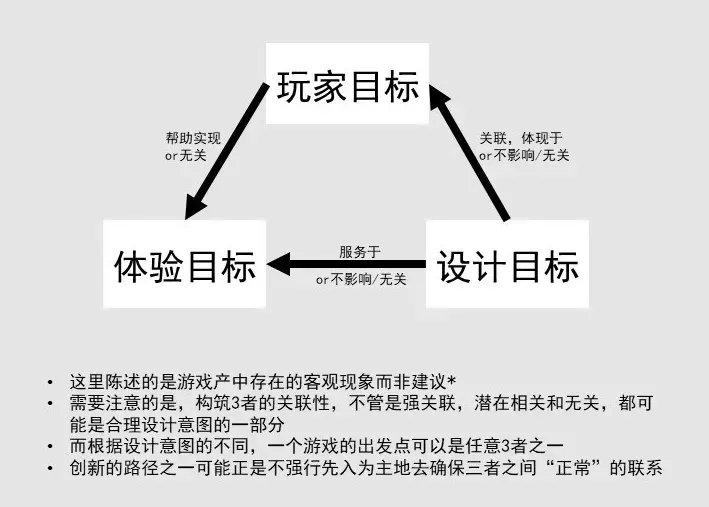

- 目标包含:设计目标,玩家目标,体验目标

- 设计目标体现于玩家目标

- 设计目标服务于体验目标

- 玩家目标帮助实现体验目标

- 例:只狼:

- 体验目标:通过艰难的战斗不断进步,最终取胜带来成就感

- 手段:高难度的战斗,有弱点/反制手段的敌人,演出效果

- 工具:提高敌人的攻击力、攻击频率,固定的出招套路,华丽的结算动画

TMV理论框架¶

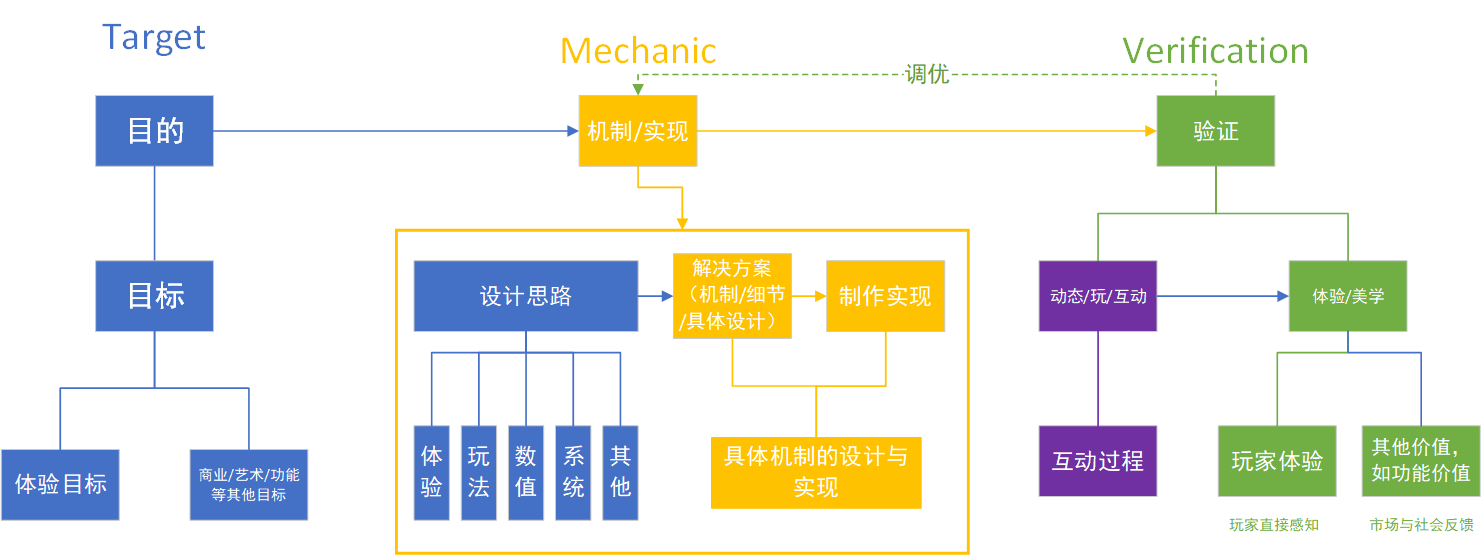

基于MDA理论&GMT理论

- 蓝色对应:GMT的目标(目的),这里主要考虑体验目标

- 黄色框图下的蓝色对应:GMT的手段(思路)

- 黄色对应:MDA的机制(规则),GMT的工具(机制,规则)

- 紫色对应:MDA的动态(玩法,规则的使用场景)

- 绿色对应:MDA的美学(体验)

- 重点:拆解设计思路是为了逆推设计目的,搞懂为什么这么设计,以及怎么设计;拆解机制是为了了解怎么设计,如何运用到其他游戏中;

详细拆解某一游戏机制¶

- 带来了什么样的体验?

- 例:塞尔达旷野之息的化学引擎:新颖,丰富不重复的体验

- 该机制由哪些内容组成?

- 例:风,火,冰,雷等

- 对上述内容进行更具体的拆解,讲明白在游戏各个功能系统中他们的运用

- 生成器(怎么产生的?)

- 作用机制

- 运用情景

- 关卡设计

- 怪物设计

- 武器设计

- 设计思路和目的

- 例:

- 思路:深度运用在解密战斗中,符合玩家对自然世界的认识,结合开放世界的浮现式设计

- 目的:提供不同的解密玩法和谜题,作为产品特色,提供多样的战斗体验

- 思考与沉淀

- 如果我要做这个,会怎么做?在不同的题材,或不同的游戏类型里

游戏如何拆解¶

拆解前¶

- 尽可能体验所有内容,把印象深刻的机制和场景记录下来。

- 拆解有格式要求嘛?

- 没有规定格式,通过自己对游戏的理解开始,可以从任何感兴趣的点入手

- 思考游戏中让你眼前一亮的地方,是怎么设计的?这里的眼前一亮包括好玩的地方&不好玩的地方

- 拆解前的准备工作

- 先玩明白游戏,能够理解想拆的地方

- 罗列拆解部分所涉及到的系统,不断往下细分,做成思维导图的形式

- 准备截图

拆解中¶

- 想:到底写什么内容?

- 带着拆解思路玩游戏

- 思考涉及到哪些系统,系统之间如何影响,用文字和图片记录

- 写:对细分下来的每一小点扩写,剖析游戏,细节碎片化整个游戏

- 穿:给小点构筑关联

- 删:删减冗余的介绍和分析

- 补:哪里需要加图片?哪里改可以帮助理解?

拆解中的技巧:

- 尽可能让表述简单精确,多用描述法,从小白读者的角度去看文章,让他们都能够理解

- 分析游戏如何通过机制,去达成给玩家带来的体验,这部分比较主观,需要自己摸索可能,并且吃游戏阅历

- 得到结论后,可能得出的是错误的结论;对结论产生质疑,设想更多的场景,优化结论